パンフレットのデータを掲載しました。

舞台写真を公開しました

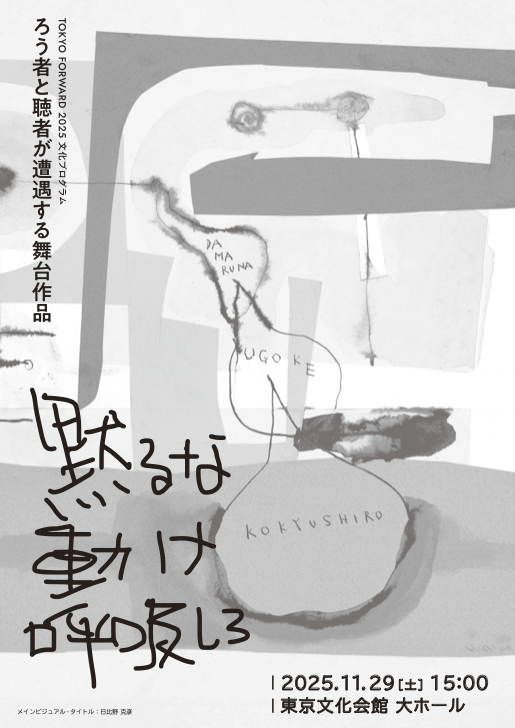

ろう者と聴者が遭遇する舞台作品「黙るな 動け 呼吸しろ」

大勢のお客様にご鑑賞いただき、無事に終演することができました。

ご来場、誠にありがとうございました!

大勢のお客様にご鑑賞いただき、無事に終演することができました。

ご来場、誠にありがとうございました!

【総合監修】 日比野 克彦からのメッセージ

こんにちは。「黙るな 動け 呼吸しろ」の総合監修をしております、日比野克彦です。

さぁ、いよいよ、間近に迫って参りました。ろう文化、そして聴文化が出会う舞台作品。いったいどんなものになっているのか。

文化の違いって、なんとなくみなさん歴史で、アジアの文化、ヨーロッパの文化ってやったりしますが、個人個人の個性っていうものも文化と例えるならば、自分以外の人と出会うことによって、気づくこと、逆に自分らしさというものが見えてくることがあって。文化の違いがあるからこそ、そこから気づきがあって、いろんなものが生まれてくる。

いま世の中には、多様性っていう言葉があります。多様性っていうものが、表層的にわかりあうことじゃなく、根本的に違いがあるっていうことを認識しあうことだということが、いかに見えづらいか。違いっていうのは、自分の中では気づきにくい。わかりあえているつもりでも、実はわかりあえていなかったっていうことに、一回りして気づいてくる。そんなことが、今回のこのろう文化と聴文化の稽古の(そもそもどういうものになるんだろうかっていう)プロセス、試行錯誤の中にはたくさん、たくさんありました。

わからないっていうことの価値。

そして、他者と自分っていうものが決して、一つにはならないということの価値。それら(わからないこと、一つにならないこと)を否定するのではなく、それがあるということを認識し合える意味。

そんな「黙るな 動け 呼吸しろ」。

一緒にこれまでにないものをつくるという、新しい発見。

そのプロセスにこそ価値があるんだという、発見。

そんなつくりかたを経て、いよいよ本番を迎えます。

ぜひ、この、歴史的な瞬間を、見逃さないように。

これは、二度とない出来事かもしれません。けれども、またこれを再現する仲間が増えてくるような、インパクトのある本番を迎えるために、みんな、日々稽古をしております。

ぜひ、当日楽しみにしてください。 よろしくお願いします。

さぁ、いよいよ、間近に迫って参りました。ろう文化、そして聴文化が出会う舞台作品。いったいどんなものになっているのか。

文化の違いって、なんとなくみなさん歴史で、アジアの文化、ヨーロッパの文化ってやったりしますが、個人個人の個性っていうものも文化と例えるならば、自分以外の人と出会うことによって、気づくこと、逆に自分らしさというものが見えてくることがあって。文化の違いがあるからこそ、そこから気づきがあって、いろんなものが生まれてくる。

いま世の中には、多様性っていう言葉があります。多様性っていうものが、表層的にわかりあうことじゃなく、根本的に違いがあるっていうことを認識しあうことだということが、いかに見えづらいか。違いっていうのは、自分の中では気づきにくい。わかりあえているつもりでも、実はわかりあえていなかったっていうことに、一回りして気づいてくる。そんなことが、今回のこのろう文化と聴文化の稽古の(そもそもどういうものになるんだろうかっていう)プロセス、試行錯誤の中にはたくさん、たくさんありました。

わからないっていうことの価値。

そして、他者と自分っていうものが決して、一つにはならないということの価値。それら(わからないこと、一つにならないこと)を否定するのではなく、それがあるということを認識し合える意味。

そんな「黙るな 動け 呼吸しろ」。

一緒にこれまでにないものをつくるという、新しい発見。

そのプロセスにこそ価値があるんだという、発見。

そんなつくりかたを経て、いよいよ本番を迎えます。

ぜひ、この、歴史的な瞬間を、見逃さないように。

これは、二度とない出来事かもしれません。けれども、またこれを再現する仲間が増えてくるような、インパクトのある本番を迎えるために、みんな、日々稽古をしております。

ぜひ、当日楽しみにしてください。 よろしくお願いします。

公開トークイベント 「ろう者と聴者が遭遇する舞台のつくりかた」レポート

文=山﨑健太(批評家)

2025年8月、公開トークイベント「ろう者と聴者が遭遇する舞台のつくりかた」が開催された。『黙るな 動け 呼吸しろ』は、言葉や文化が異なるろう者と聴者が創作の場において協働し、様々なテーマでの議論を重ねるなかで互いに気づきや発見を得ることから立ち上げられてきた作品だ。今回のトークは、最終的なアウトプットとしての作品からは見えづらい、創作プロセスで起きたことやそこでクリエーションメンバーが感じたこと・考えてきたことなどを観客に共有することを目的として開催されたものだ。

2025年8月、公開トークイベント「ろう者と聴者が遭遇する舞台のつくりかた」が開催された。『黙るな 動け 呼吸しろ』は、言葉や文化が異なるろう者と聴者が創作の場において協働し、様々なテーマでの議論を重ねるなかで互いに気づきや発見を得ることから立ち上げられてきた作品だ。今回のトークは、最終的なアウトプットとしての作品からは見えづらい、創作プロセスで起きたことやそこでクリエーションメンバーが感じたこと・考えてきたことなどを観客に共有することを目的として開催されたものだ。登壇したメンバーは構成・演出の牧原依⾥、ドラマトゥルクの雫境と長島確、ステージング・ディレクターの中村蓉、出演の佐沢静枝の5名。うち長島・中村が聴者チーム、牧原・雫境・佐沢がろう者チームという構成だ。

トークは創作のタイムラインの共有30分、創作に関わるいくつかのトピックごとに登壇メンバーが自身の発見や考えたことなどをコメントをするパート1時間強、最後に客席との質疑応答15分程度という構成で、トータルで2時間ほどのイベントとなった。このレポートではその内容からトピックの一部をお届けする。

マイノリティと権力

プロジェクトは中心メンバーによる会議が2023年6月に始動したところからスタート。当初は事業主体である東京都と東京藝術大学(総合監修の日比野克彦と長島を含む)、そして牧原というメンバーでキックオフした会議だったが、早い段階で中心には複数のろう者が入っていた方がよいということになり、9月からは雫境も参加することとなった。牧原は「意思決定の場においては数の問題はやはり大きい」と言い、長島も「ろう者が一人であるということで牧原さんがろう者の代表のようになってしまうことの難しさを感じた」と振り返る。意思決定についてはもちろん数だけの問題ではない。今回、牧原が構成・演出を担当しているように、マイノリティとマジョリティの関係が問われるプロジェクトにおいて、決定権を持つポジションにマイノリティがきちんと置かれていることもまた重要であると長島は強調していた。

プロジェクトは中心メンバーによる会議が2023年6月に始動したところからスタート。当初は事業主体である東京都と東京藝術大学(総合監修の日比野克彦と長島を含む)、そして牧原というメンバーでキックオフした会議だったが、早い段階で中心には複数のろう者が入っていた方がよいということになり、9月からは雫境も参加することとなった。牧原は「意思決定の場においては数の問題はやはり大きい」と言い、長島も「ろう者が一人であるということで牧原さんがろう者の代表のようになってしまうことの難しさを感じた」と振り返る。意思決定についてはもちろん数だけの問題ではない。今回、牧原が構成・演出を担当しているように、マイノリティとマジョリティの関係が問われるプロジェクトにおいて、決定権を持つポジションにマイノリティがきちんと置かれていることもまた重要であると長島は強調していた。

ろう者のまちと聴者のまち

『黙るな 動け 呼吸しろ』は「ろう者のまちと聴者のまちが分かれて存在する世界」という設定をベースとした作品だ。牧原は、ろう者同士ではろう文化についての話をすることがあるが、聴者自身に聴者の文化について聞いても答えが得られることはほとんどないということに触れつつ、「この作品が聴者が自身の文化について考えるきっかけにもなればいいのでは」と思いこのような設定を採用したのだと説明する。同時に、ろう者のまちという設定を通して、ろう者の文化についても一から新しいものを作っていけるのではないかとも述べていた。現在のろう文化は聴文化から大きな影響を受けている。たとえば文字文化ではない手話にも漢字と対応する手話があったり、ろう者を表す手話が耳を塞ぐ形で「聞こえない」ことを意味するものになっていたりすることも聴文化からの影響だ。では、聴文化からの影響が一切ない世界ではどのようなろう文化が生まれてくるのか。聴者のまちとは交流のないろう者のまちという設定は、そのようなかたちでろう文化の可能性を改めて考え直すためのものでもあるのだ。

『黙るな 動け 呼吸しろ』は「ろう者のまちと聴者のまちが分かれて存在する世界」という設定をベースとした作品だ。牧原は、ろう者同士ではろう文化についての話をすることがあるが、聴者自身に聴者の文化について聞いても答えが得られることはほとんどないということに触れつつ、「この作品が聴者が自身の文化について考えるきっかけにもなればいいのでは」と思いこのような設定を採用したのだと説明する。同時に、ろう者のまちという設定を通して、ろう者の文化についても一から新しいものを作っていけるのではないかとも述べていた。現在のろう文化は聴文化から大きな影響を受けている。たとえば文字文化ではない手話にも漢字と対応する手話があったり、ろう者を表す手話が耳を塞ぐ形で「聞こえない」ことを意味するものになっていたりすることも聴文化からの影響だ。では、聴文化からの影響が一切ない世界ではどのようなろう文化が生まれてくるのか。聴者のまちとは交流のないろう者のまちという設定は、そのようなかたちでろう文化の可能性を改めて考え直すためのものでもあるのだ。

ろう者チーム・聴者チームに分かれての創作

実は本作では創作プロセスそれ自体もろう者チームと聴者チームで別々に進行してきた。まずはろう者チームが先行して2024年7月から稽古をスタート。長島は当初、稽古開始は台本が完成してからでもいいのではないかと考えていたそうだが、牧原から、文字を持たない手話での創作においては、実際に作っていかないと台本自体が作れないのだと聞かされ、ろうチームの稽古が先行してはじまることになったのだという(念のために付言しておくと、日本手話は日本語とは異なる体系を持った文字を持たない言語である)。その後、8月には聴者チームによるろう者チームの稽古見学もはじまり、両チーム合同での街歩きワークショップなどを経て2025年2月に聴者チームの稽古がスタート。3月には初めての合同稽古も行なわれた。

実は本作では創作プロセスそれ自体もろう者チームと聴者チームで別々に進行してきた。まずはろう者チームが先行して2024年7月から稽古をスタート。長島は当初、稽古開始は台本が完成してからでもいいのではないかと考えていたそうだが、牧原から、文字を持たない手話での創作においては、実際に作っていかないと台本自体が作れないのだと聞かされ、ろうチームの稽古が先行してはじまることになったのだという(念のために付言しておくと、日本手話は日本語とは異なる体系を持った文字を持たない言語である)。その後、8月には聴者チームによるろう者チームの稽古見学もはじまり、両チーム合同での街歩きワークショップなどを経て2025年2月に聴者チームの稽古がスタート。3月には初めての合同稽古も行なわれた。初回の合同稽古は牧原の不在もあり、聴者主導で進めるかたちになってしまったと中村は反省を口にする。もちろん、中村を含めたチームがろう者・聴者の違いに全くの無自覚だったわけではない。だが、稽古の進め方というのは各々が積み上げてきた経験によって導かれてきたものだ。だからこそ、特性の異なるろう者と聴者とがともに稽古に臨む場においてはこれまでとは異なる方法を見つけ出すことが必要となってくる。雫境は「聴者は動きながら聞くことができるがろう者は視覚で情報を得るので動きながら進めるということが難しい」と指摘。長島は、無自覚で聴者の合理性に基づいて稽古を進めている部分も多く、合同で稽古をすることで初めて見えてくる部分が多くあったと振り返る。その後、ろう者も黙らないできちんとフィードバックをすることの重要性を牧原が改めて説いたこともあり、以降の稽古では互いに言うべきことを言える環境が築かれていったという。

対等に「面白がる」こと

一方で牧原は、聴者チームがろう者チームの稽古を見学したときに頻繁に発せられる「面白い」という言葉に対する違和感に触れ、そこに対等な関係はあるのかという問いを投げかけてもいた。この問いはいつでも繰り返し立ち戻る必要のあるものだろう。それを受け長島は、本来は双方に出会いや発見があるはずで、そこに非対称性が生じてしまうことはよくないと述べつつ、創作において文化の差異を「面白がる」ことの重要性についても改めて確認。牧原もそれについては同意しつつ、ろう者が聴者と同じ体験をする機会は限られているので、そういう機会をもっと増やしていくべきだろうと応じていた。

一方で牧原は、聴者チームがろう者チームの稽古を見学したときに頻繁に発せられる「面白い」という言葉に対する違和感に触れ、そこに対等な関係はあるのかという問いを投げかけてもいた。この問いはいつでも繰り返し立ち戻る必要のあるものだろう。それを受け長島は、本来は双方に出会いや発見があるはずで、そこに非対称性が生じてしまうことはよくないと述べつつ、創作において文化の差異を「面白がる」ことの重要性についても改めて確認。牧原もそれについては同意しつつ、ろう者が聴者と同じ体験をする機会は限られているので、そういう機会をもっと増やしていくべきだろうと応じていた。

ろう者のオンガク

本作では「ろう者のオンガク」が一つの大きなテーマになっている。だがそれは、聴者の音楽をろう者にもわかるように翻訳したようなものではなく、あくまでろう者コミュニティのなかから生まれてきた非言語的なものを「ろう者のオンガク」として発信しようとする試みなのだという。佐沢はそれを「手話ならではの韻律や私たちの中から生まれてきた心地よいと感じるもの」と表現していた。ろう者チームのメンバーでディスカッションを重ねながら、トークの行なわれた8月末の段階ではようやく「ろう者のオンガク」とは何かということが見えてきた段階らしい。

本作では「ろう者のオンガク」が一つの大きなテーマになっている。だがそれは、聴者の音楽をろう者にもわかるように翻訳したようなものではなく、あくまでろう者コミュニティのなかから生まれてきた非言語的なものを「ろう者のオンガク」として発信しようとする試みなのだという。佐沢はそれを「手話ならではの韻律や私たちの中から生まれてきた心地よいと感じるもの」と表現していた。ろう者チームのメンバーでディスカッションを重ねながら、トークの行なわれた8月末の段階ではようやく「ろう者のオンガク」とは何かということが見えてきた段階らしい。11月29日(土)の公演当日には一体どのような「ろう者のオンガク」が、そしてどのような「ろう者のまち」と「聴者のまち」が舞台上に現れるのだろうか。

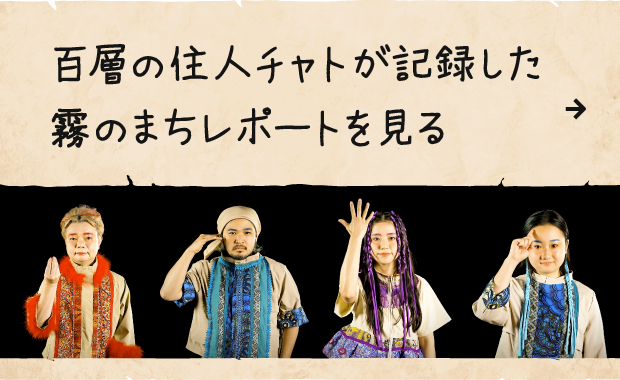

≪霧のまち≫ のレポート

【ドラマトゥルク】 雫境 インタビューメッセージ

10月上旬までのろう者のみでの稽古はいかがでしょうか?

ろう者、総勢23名。

その中には舞台経験者もいますし、初めて舞台に参加されるという方もいらっしゃいます。

そんなメンバーで稽古を進めてきて、なかなか順調に進んできていると思います。

これはなぜかと考えると、ろう者、当事者から見ていい方法、

ろう者ならではのやり方で、手話できちんと伝えていくことで、理解が早く、お互いにサポートし合いながら、稽古も順調に進んでいます。

とても良い稽古だなと思っています。

その中には舞台経験者もいますし、初めて舞台に参加されるという方もいらっしゃいます。

そんなメンバーで稽古を進めてきて、なかなか順調に進んできていると思います。

これはなぜかと考えると、ろう者、当事者から見ていい方法、

ろう者ならではのやり方で、手話できちんと伝えていくことで、理解が早く、お互いにサポートし合いながら、稽古も順調に進んでいます。

とても良い稽古だなと思っています。

これからはじまる聴者との合同稽古について、期待やどのような挑戦になると思っているか、教えてください。

聴者とろう者がどうやって稽古を進めていったら良いかっていうことを以前から考えているんですね。

一般社会でいうと、聴者が多数派でろう者が少数者なんですけれども、

対等に集まれる場所になるといいと思います。

ろう者も自分の想いをきちんと伝えられるかどうかっていうところに期待をしています。

挑戦としては、ろう者と聴者が一緒になっても、

どちらも磨きあげていけるように支えたいと思っています。

一般社会でいうと、聴者が多数派でろう者が少数者なんですけれども、

対等に集まれる場所になるといいと思います。

ろう者も自分の想いをきちんと伝えられるかどうかっていうところに期待をしています。

挑戦としては、ろう者と聴者が一緒になっても、

どちらも磨きあげていけるように支えたいと思っています。

本番の舞台鑑賞を楽しみにしている方へのメッセージをお願いします。

今回の舞台で、私が一番伝えたいことは、ろう者のオンガク。

今までオンガクとは何かを研究してきて、ろう者メンバーの中でも議論をして、新しい表現が色々生まれてきました。

それらが舞台で表現されます。それらが実現できるように想いを強く持っています。

そしてその舞台を見ていただいた後に、皆さんがろう者の新しい表現の可能性、もっともっとできることは何なのか。

今後も伝え続けられるといいと考えています。

ぜひ多くの皆様に見ていただいて、思ったことやいい表現とは何かなど議論できたら嬉しいと思っています。

今までオンガクとは何かを研究してきて、ろう者メンバーの中でも議論をして、新しい表現が色々生まれてきました。

それらが舞台で表現されます。それらが実現できるように想いを強く持っています。

そしてその舞台を見ていただいた後に、皆さんがろう者の新しい表現の可能性、もっともっとできることは何なのか。

今後も伝え続けられるといいと考えています。

ぜひ多くの皆様に見ていただいて、思ったことやいい表現とは何かなど議論できたら嬉しいと思っています。

【構成・演出】 牧原 依里からのメッセージ

この舞台の共同演出と構成を担当する牧原です。この度はこの舞台を楽しみにしてくださり、本当にありがとうございます。今回、本番はもちろんですが そこに至るまでの過程こそが大切なプロジェクトになっています。 今「共生」という言葉がよく聞かれますが、 その意味を、改めて皆さんと一緒に考えたいと思っています。

この舞台では ろう者と聴者 それぞれのグループに分かれて稽古を進めてきました。そのため「なぜ一緒にやらないの?」という声を多々いただくこともあり、その反応を興味深く思っています。 今回、それぞれ分けることで ろう者たちが自分らしく稽古ができる環境を作っています。

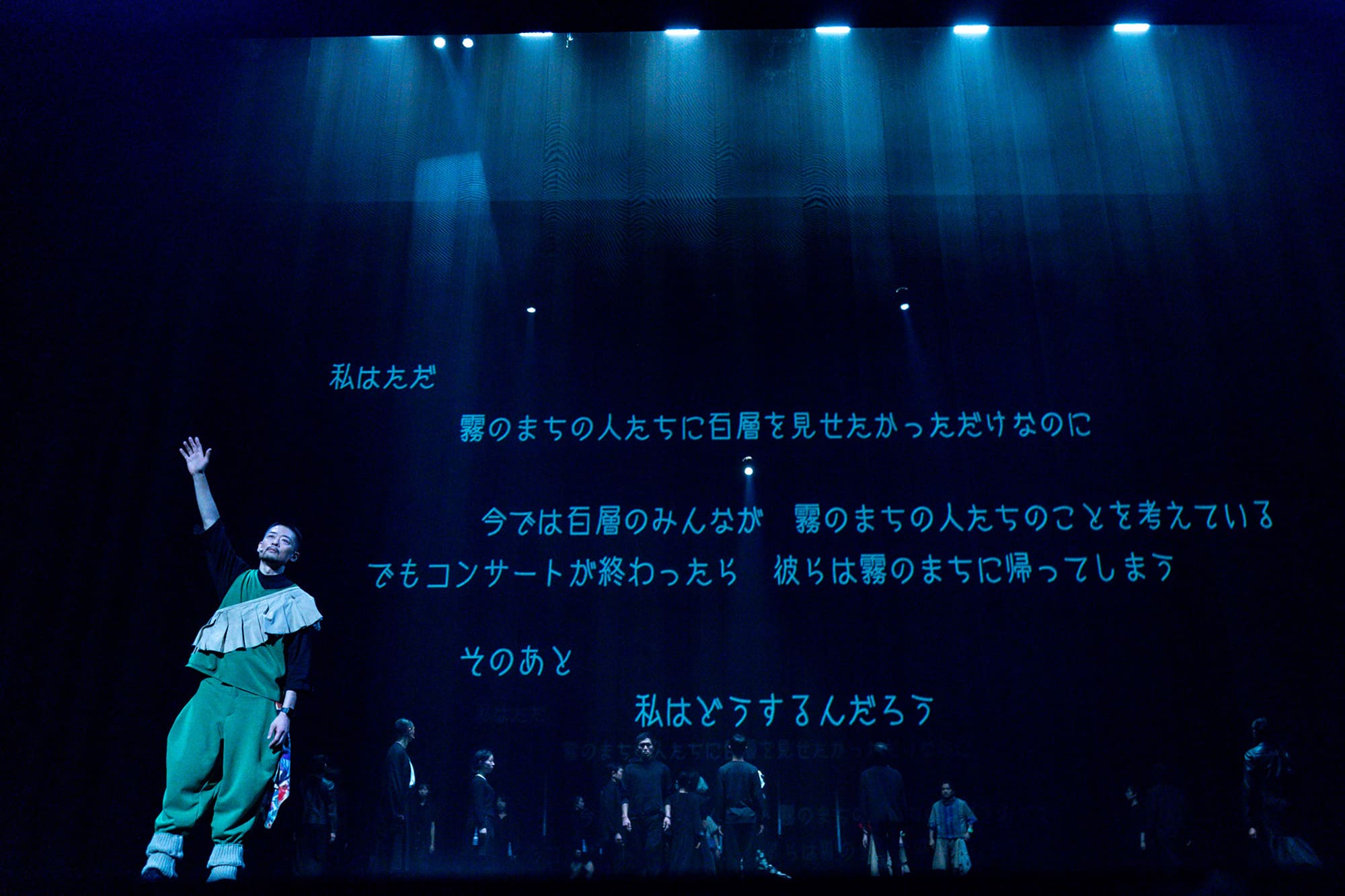

しかも今回のまちは「霧のまち」。 つまり聴文化の影響を受けていないろう者のまちです。 そのまちはどんなまちなのか?ろう者の音楽「オンガク」とは何なのか?同じ身体を持つ仲間と考え、議論し、稽古を重ねながら、 新しい「ろう芸術」が今、少しずつ形になり、醸成されつつあります。一方で、聴者の側も「聴者とは何か?」「聴文化とは?」を 見つめ直しています。 それぞれの立場から「自分とは何か」を問い直し、 その後に稽古を共にし、両方のグループが遭遇していく。 そこで何が起こるのでしょうか?

その過程は、観客の皆さんも同じです。舞台には「百層」と「霧のまち」という、 聴者のまちとろう者のまちが登場します。言語も、思考も、行動のスタイルも、違う。当然、互いに通じません。その「わからなさ」は、観客も同じです。ろう者の観客は音声日本語がわからない。けれど日本手話はわかる。聴者の観客はその逆の方が多いでしょう。その手探りから始まる世界に、 出演者と同じ気持ちで体感していただければ幸いです。ぜひ本番を楽しみにしてください。

この舞台では ろう者と聴者 それぞれのグループに分かれて稽古を進めてきました。そのため「なぜ一緒にやらないの?」という声を多々いただくこともあり、その反応を興味深く思っています。 今回、それぞれ分けることで ろう者たちが自分らしく稽古ができる環境を作っています。

しかも今回のまちは「霧のまち」。 つまり聴文化の影響を受けていないろう者のまちです。 そのまちはどんなまちなのか?ろう者の音楽「オンガク」とは何なのか?同じ身体を持つ仲間と考え、議論し、稽古を重ねながら、 新しい「ろう芸術」が今、少しずつ形になり、醸成されつつあります。一方で、聴者の側も「聴者とは何か?」「聴文化とは?」を 見つめ直しています。 それぞれの立場から「自分とは何か」を問い直し、 その後に稽古を共にし、両方のグループが遭遇していく。 そこで何が起こるのでしょうか?

その過程は、観客の皆さんも同じです。舞台には「百層」と「霧のまち」という、 聴者のまちとろう者のまちが登場します。言語も、思考も、行動のスタイルも、違う。当然、互いに通じません。その「わからなさ」は、観客も同じです。ろう者の観客は音声日本語がわからない。けれど日本手話はわかる。聴者の観客はその逆の方が多いでしょう。その手探りから始まる世界に、 出演者と同じ気持ちで体感していただければ幸いです。ぜひ本番を楽しみにしてください。

© Tokyo Metropolitan Government., Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, Tokyo University of the Arts. All rights reserved.